В среде как профессиональных филологов и лингвистов, так и разного рода любителей уже давно идёт спор о том, какая же письменность появилась у славян раньше: глаголица, кириллица или же какие-нибудь «резы» и «руны», не дошедшие до наших дней. Для традиционалистов важен вопрос об отношении глаголицы и кириллицы. Существование более ранних видов письменности не всеми признаётся и не подтверждается, хотя на эту тему написано немало как научных трудов, так и любительских сочинений.

В среде как профессиональных филологов и лингвистов, так и разного рода любителей уже давно идёт спор о том, какая же письменность появилась у славян раньше: глаголица, кириллица или же какие-нибудь «резы» и «руны», не дошедшие до наших дней. Для традиционалистов важен вопрос об отношении глаголицы и кириллицы. Существование более ранних видов письменности не всеми признаётся и не подтверждается, хотя на эту тему написано немало как научных трудов, так и любительских сочинений.

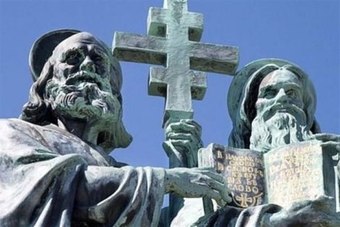

Глаголица – это письмо для записи церковных текстов на старославянском языке, созданное, как предполагают учёные, просветителем Кириллом (Константином) Философом в IX веке на основе греческой скорописи. По составу букв глаголица в точности соответствует изначальной кириллице, различие состоит лишь в начертании. В этой связи возникали версии о связи глаголицы с древнегрузинским (церковным) письмом хуцури, которое основано на армянской письменности.

Большинством учёных признаётся, что глаголица старше кириллицы, и на то есть весомые основания. Во-первых, на глаголице была выполнена надпись, датируемая 893 годом (самый ранний достоверный факт использования славянской письменности). Во-вторых, язык глаголических надписей более архаичный и отражает особенности славянского языка до падения редуцированных (Киевские листки, X век). В-третьих, обнаружены рукописи (палимпсесты), в которых глаголические тексты были стёрты, а вместо них был написан кириллический текст. Наконец, предполагать, что сложная глаголица могла быть создана после более простой кириллицы, было бы странно, так как обычно письмо развивается в сторону упрощения. Вероятно, что как раз из-за сложности глаголица была вытеснена новой кириллицей.

Авторство кириллицы приписывается ученику Кирилла Клименту Охридскому. В IX веке в Болгарии создаются книжные школы (Преславская, Охридская), где переводили и переписывали священные тексты новым письмом. В X веке кириллица распространяется в Сербии, в конце X – начале XI века она распространяется уже на территории Древнерусского государства.

Стандартная кириллица восходит к греческому уставному письму и включает 43 буквы (в старославянской азбуке – 46 букв). Некоторые буквы кириллицы по форме напоминают соответствующие еврейские, эфиопские, арамейские и коптские буквы. Так, букву ш сравнивают с еврейской ש, эфиопской ሠ или коптской ϣ; букву ц сравнивают с еврейской צ, эфиопской ሃ или коптской ϥ; букву ч сравнивают с еврейской צ. Также неоднократно указывалось на сходство букв б и щ с соответствующими символами из так называемых болгарских рун.

Со временем общая кириллица трансформировалась в несколько разных кириллических алфавитов для славянских языков (белорусский, болгарский, македонский, русинский, русский, сербский, украинский, черногорский). Кириллица также лежит в основе письма некоторых индоиранских (осетинский, таджикский, цыганский и др.), уральских (коми, мансийский, марийский, мокшанский, нганасанский, ненецкий, селькупский, энецкий, эрзянский, удмуртский, хантыйский и др.), тюркских (алтайский, башкирский, казахский, каракалпакский, карачаево-балкарский, киргизский, крумско-татарский, кумыкский, ногайский, татарский, тувинский, узбекский, уйгурский, хакасский, чувашский, шорский, якутский и др.), кавказских (абхазский, аварский, адыгейский, даргинский, ингушский, кабардинский, лакский, лезгинский, табасаранский, цезский, чеченский и др.), монгольских (бурятский, калмыцкий, монгольский), тунгусо-манчьжурских (нанайский, ульчский, эвенкийский, эвенкский и др.), чукотско-камчатских (ительменский, корякский, чукотский) и некоторых других языков.

Существует немало свидетельств о том, что у славян письменность существовала задолго до того, как Кирилл и Мефодий начали свою просветительскую деятельность, но в то же время в самых разных источниках утверждается обратное. Например, болгарский монах Черноризец Храбр в своём трактате «О письменах» говорит, что «славяне не имели книг, но по чертам и резам читали, ими же гадали». В «Житиях Мефодия и Константина, в монашестве Кирилла» также говорится о том, что были найдены Евангелие и Псалтирь, «роусьскыми письмены писана» и что Кирилл учил язык, чтобы прочитать эти книги. В данном месте слово роусьский, как предполагалось, было ошибкой или специальным искажением переписчика, тогда как в изначальном варианте текста было использовано слово соурський (сирийский). В «Житии» прямо указывается на то, что у славян не было письменности до Кирилла и что сам Кирилл, спрашивая византийского императора Михаила III о письме славян, узнал, что тот не нашёл его, хотя и он, и предки его, и другие люди искали. Кроме того, Кирилл свободно владел славянским языком, а потому ему не нужно было учить «роусьский» язык, будь он славянским. Вместе с тем, в 960-х годах Кирилл находился в Херсонесе, где были найдены книги, и интересовался восточными языками и письменами. Также высказывалась версия о том, что к Кириллу попали книги на готском языке, который напоминал язык скандинавов.

Свидетельства о дохристианской письменности русов дошли от арабских и персидских авторов. Путешественник Ибн Фадлан, пребывавший в Булгарии в 921-922 годах, писал, что русы оставляли надпись (имя) на могиле умершего после его ритуального сожжения. Однако Ибн Фадлан не уточнял, кем были эти русы. Арабский книготорговец и писатель Ан-Надим в книге «Китаб аль-фихрист» (987-988 годы) представил надпись, якобы выполненную русами на куске белого дерева (вероятно, на бересте). Востоковед Х. Д. Френ в 1835 году представил её в своём научном докладе перед членами Академии наук. Что означает эта надпись и действительно ли она принадлежала русам (или вообще славянам), не известно до сих пор. Также известно свидетельство арабского историка Аль-Масуди (X век) о неких пророческих надписях на камнях в храмах русов.

Помимо свидетельств, дошедших от людей видевших дохристианскую письменность славян или слышавших о ней от кого-то другого, до нас дошли и материальные артефакты. В 1949 году археологом Д. А. Авдусиным в Гнёздовских курганах под Смоленском был найден глиняный сосуд с надписью на кириллице, датируемый первой половиной X века. Сам Авдусин прочёл её как гороушна (в значении «горчица»). Р. О. Якобсон, В. Кипарский и О. Н. Трубачёв предложили чтение гороуниа (именительный падеж притяжательного прилагательного от имени Горун). Также известна надпись на стенах пещеры близ селения Ситово в Болгарии, обнаруженная в 1928 году разведчиком и археологом-любителем А. К. Пеевым. Хотя её нередко выдают за славянскую, всё же есть основания считать, что она была написана на фригийском.

Немало различных надписей было найдено в Новгороде. В 1956 году на Неревском раскопе был найден обломок ребра коровы, на котором были вычерчены неизвестные символы (часть из них совпадает с датскими рунами). Спустя примерно два года на том же самом раскопе была найдена свиная кость с рунами. Некоторые надписи, датированные 70-80-ми гг. X века, были найдены на цилиндрах-замках, которые служили для запирания мешков с данью, собираемой мечниками и емцами. Существуют более поздние датировки этих замков.

Все эти и некоторые другие факты часто выдаются любителями за неоспоримые доказательства наличия письменности у славян до создания глаголицы и кириллицы или до принятия христианства. Данный вопрос на сегодняшний день не решён. Масса свидетельств и артефактов не позволяет отрицать возможность наличия у славян-язычников какого-то письма, однако и настаивать на его наличии, используя лишь эти сведения, было бы антинаучно. Такие авторы, как В. А. Чудинов, Г. С. Гриневич и некоторые другие, не только неосторожно выдают сомнительные (и иногда даже явно ложные) археологические находки и свидетельства за реальные доказательства существования дохристианской письменности, но и многие древние нерасшифрованные надписи принимают за славянские, читая их по-русски и совершенно не замечая того, что они написаны на различных языках и различными типами письма, использующими разные наборы знаков, которые в некоторых местах могут и совпадать (было бы даже странно, если бы они не совпадали). Более осторожные авторы (например, В. А. Истрин) просто высказываются за возможность существования письма у славян, опираясь лишь на достоверные находки и свидетельства.

Сходства между балтийскими (литовский, латышский, прусский и некоторые другие) и славянскими языками известны уже давно. Услышав, скажем, литовскую речь, вряд ли удастся распознать в ней что-то «родное», но при анализе лексики, отчасти грамматики и фонетики всё «родное» становится очевидным. Так, в литовских словах

Сходства между балтийскими (литовский, латышский, прусский и некоторые другие) и славянскими языками известны уже давно. Услышав, скажем, литовскую речь, вряд ли удастся распознать в ней что-то «родное», но при анализе лексики, отчасти грамматики и фонетики всё «родное» становится очевидным. Так, в литовских словах  Пистолет – изобретение довольно древнее. Первые пистолеты с колесцовым замком стали появляться в XV-XVI вв. В XVII-XVIII распространение получают пистолеты с ударно-кремнёвым замком, в XIX-XX вв. популярность приобретают пистолеты с капсюльным замком. Оружие становится всё легче, всё надёжнее и все совершеннее. Однако за давностью лет даже изобретатели пистолетов стали забывать, откуда произошло само слово пистолет.

Пистолет – изобретение довольно древнее. Первые пистолеты с колесцовым замком стали появляться в XV-XVI вв. В XVII-XVIII распространение получают пистолеты с ударно-кремнёвым замком, в XIX-XX вв. популярность приобретают пистолеты с капсюльным замком. Оружие становится всё легче, всё надёжнее и все совершеннее. Однако за давностью лет даже изобретатели пистолетов стали забывать, откуда произошло само слово пистолет. Упоминания о существах, сосущих кровь человека и животных, мы можем найти во многих культурах: в Европе, Китае, Средней Азии, Индии и т. д. Самыми древними являются упоминания о шумерских акшарах, вавилонских лилу, индийских веталах или древнеармянских даханаварах. Известны также славянские, румынские и иные прототипы этих мифических существ. Разумеется, они имели мало общего с теми вампирами, которых мы знаем из художественной литературы или фильмов.

Упоминания о существах, сосущих кровь человека и животных, мы можем найти во многих культурах: в Европе, Китае, Средней Азии, Индии и т. д. Самыми древними являются упоминания о шумерских акшарах, вавилонских лилу, индийских веталах или древнеармянских даханаварах. Известны также славянские, румынские и иные прототипы этих мифических существ. Разумеется, они имели мало общего с теми вампирами, которых мы знаем из художественной литературы или фильмов. С давних пор люди знакомы с таким продуктом, как колбаса. Её делали и в Греции, и в Риме, и в Китае. В России, согласно данным археологии, она известна тоже довольно давно. В новгородской берестяной грамоте № 842 (первая половина XII века) есть упоминание о том, как дьяк и некий Илька послали кому-то «две свиньи, два хребта, да три зай-ца и тетеревов и колбасу». Слово засвидетельствовано также в других источниках.

С давних пор люди знакомы с таким продуктом, как колбаса. Её делали и в Греции, и в Риме, и в Китае. В России, согласно данным археологии, она известна тоже довольно давно. В новгородской берестяной грамоте № 842 (первая половина XII века) есть упоминание о том, как дьяк и некий Илька послали кому-то «две свиньи, два хребта, да три зай-ца и тетеревов и колбасу». Слово засвидетельствовано также в других источниках.